Grey Owl

Título original:

The Sage of Pelikan Lake

Extraído del libro del relatos Tales of an empty cabin, de Grey Owl, Lovat Dickson Limited Publishers, Londres, 1936© Dominio público

© de la traducción:

Lola Montero Cué, 2020

© de esta edición digital:

LíbereLetras, 2020

bajo licencia CC-BY-NC-SA

Imágenes:

Snowed Barn © Martin Dvoracek (CC-BY, Flickr.com);

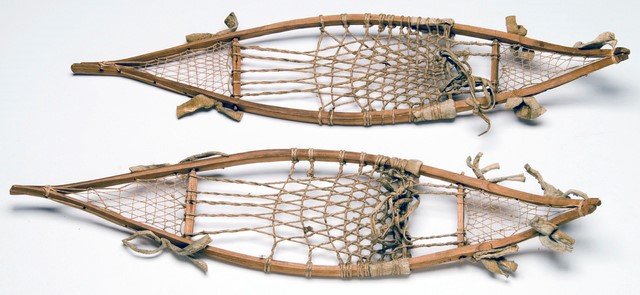

Miniatura de raquetas ojibwa © Minnesota Historical Society;

Historic Petition of Ojibwe Chiefs, 1849 © Historical Society of Wisconsin;

Pair of arrows © Dominio público (Wikimedia Commons);

Kay be sen day way We Win © Eastman Johnson, 1857 (Wikimedia Commons)

Diseño web:

Eduardo Gayo López

Era la temporada de caza de otoño. Como vivo dentro del territorio de un Parque Nacional, a fin de procurarme carne para el invierno tengo que desplazarme fuera de la zona protegida, lo que me supone recorrer unas 20 millas a pie.

Todavía conocía mal la región, y la niebla y el viento habían hecho difícil la marcha aquel corto día de diciembre; así que la noche me sorprendió a varias millas de mi objetivo. Estaba bastante cansado y todavía tenía que montar mi tienda. Confundido por la oscuridad, me había adentrado sin querer en una zona encharcada con nieve a medio derretir y mis raquetas pesaban ahora bastante a causa del hielo que se les había adherido. Fue pues un gran alivio sentir un ligero pero inconfundible olor a humo. La brisa que lo traía venía del litoral, así que me volví hacia el Oeste y le seguí la pista. Me encontraba en una zona inhabitada del bosque y, en la oscuridad, los árboles parecían formar una muralla de sombra negra y opaca dentro de la que no se percibía ni el más leve reflejo de luz. El olor a humo no era acre, pero tenía esa lisura característica de las hogueras que se han ido apagando poco a poco. Así que mis anfitriones potenciales estarían seguramente durmiendo y no parecía muy probable que me recibieran con los brazos abiertos.

La nieve era suficientemente profunda como para amortiguar el ruido de mis raquetas y el viento me venía de cara, así que mi llegada quedó inadvertida hasta que puse el pie en la pista de nieve aplanada y dura que, desde las inmediaciones, conducía directamente hasta la morada invisible. Mis primeros pasos sobre aquella pista despertaron a una jauría de perros que corrieron hacia mí ladrando como si no hubieran comido en diez días. En tan grata compañía me fui abriendo paso entre los árboles, guiado ya por el cuadrado luminoso de una ventana, hasta llegar a la cabaña. La puerta estaba abierta y una voz me invitó a entrar en lengua cree. En cuanto me desaté las correas de las raquetas, un niño se acercó a mí, las tomó y las puso sobre el tejado, amable gesto que los perros no agradecieron en absoluto. Como todos los huskies, habían olido el dobladillo de cuero y se relamían pensando en mordisquearlo. Crucé el umbral de la puerta y me encontré dentro de aquella cabaña de troncos de pino con el suelo tapizado de hojas y un par de estufas como únicos muebles. Dos parejas jóvenes y algunos niños descansaban sentados a lo largo de las dos paredes principales. Un viejo trataba de reavivar el fuego de una de las estufas. Tras poner una marmita de té sobre las brasas, se levantó y me tendió la mano en signo de bienvenida. Me descargó de mi mochila y tomó mi rifle, que yo había dejado en un rincón a la entrada, para sacarlo fuera. Esto último me pareció extraño, pero estaba tan feliz de no tener que acampar a tientas a la intemperie, que no me importó mucho. La explicación la tendría unos días después, justo antes de abandonar aquel lugar.

El viejo iba descalzo y llevaba unos pantalones de fieltro. Todavía caminaba erguido y tenía la ligereza de movimientos de un hombre mucho más joven, aunque sin duda su edad era avanzada. Pocas veces he visto un rostro tan castigado como el suyo, surcado por arrugas tan marcadas. Sus ojos me examinaban con una profunda y taciturna melancolía. Sin embargo, en su mirada, serena y penetrante, sentí una suerte de amable tolerancia; era evidente que aquel hombre había vivido mucho y no debía de resultar fácil confundirlo.

Extendió en el suelo una piel de caribú y me invitó cortésmente a sentarme. Luego me tendió su tabaquera, que no contenía tabaco, sino una mezcla de hojas secas y retorcidas de kinni-kinnik, y pasamos un rato fumando. Aunque los demás moradores de la cabaña parecían no haber prestado atención alguna a mi llegada, yo sabía que me observaban con atención y sentía, o más bien adivinaba, sus miradas furtivas sobre mí. Tras algún cuchicheo, una mujer joven se puso a cortar lonchas de un cuarto de venado que yacía descongelándose sobre un montón de troncos. Entonces, como se esperaba de mí según ordena la tradición del bosque boreal, di cuenta de las circunstancias de mi viaje en la lengua ojibwa, en la que se había dirigido a mí el viejo a mi llegada. De hecho, me había sorprendido que la conociera y que hubiera adivinado que yo la hablaba, pues hay mucha distancia entre las tierras altas de Algoma o de Abitibi, donde habitan los ojibwa, y los lagos de Saskatchewan, territorio habitual de los cree.

–Llevas raquetas ojibwa –me dijo el viejo– así que sabía que no hablarías el sioux, ni el cree de las llanuras, ni el swampy. Luego añadió que había sido criado por una tribu ojibwa y que había adivinado de dónde procedía por mi acento.

–En la época en que podía saberse la tribu y el origen de un hombre por su forma de peinarse o por la factura de su canoa –prosiguió– no era difícil identificar a un extranjero y saber cómo hablarle al primer golpe de vista. Yo solía cazar al oeste de Kitche-Gaming, en el Lago Superior, hace unos sesenta o setenta años ya. Todavía no existía el ferrocarril. Hablaba mucho mejor que yo mi lengua de adopción, que mezclaba con algunas palabras de un dialecto local, por lo que parte de su discurso se me escapaba. Pero comprendí que se había trasladado desde Minnesota a las Grandes Praderas en torno a 1868, y que había vivido como trampero con los pieles rojas. Contaba todo aquello sin darle importancia, como si se tratara de algo reciente y sin interés, pero yo sabía el privilegio que representaba escuchar, de la voz de uno de sus pocos protagonistas todavía vivos, el relato del periodo más emocionante de la historia amerindia. Así que, para no perderme detalle, le pregunté si podía hablar en inglés.

El anciano mostró enseguida una familiaridad con ese idioma que me sorprendió bastante, hasta que dijo que, en realidad, era blanco. Nunca lo habría adivinado. Según contó, hablaba cuatro idiomas indios y algunos de sus dialectos, más el inglés y el francés. Pero prefería las lenguas indias, y se notó enseguida que no se expresaba con tanta soltura en inglés como en ojibwa.

En realidad, era bastante poco locuaz. Me había contado aquello más por cortesía que por ganas de conversar, así que me abstuve de hacerle preguntas vanas. Los viejos, cuyo pensamiento suele habitar en el pasado, se sienten molestos cuando uno se inmiscuye indiscretamente en sus recuerdos. Cuando volvió a sumirse en su silencio, me pareció pues que lo mejor era callarme yo también y concentrarme en la comida que una de las mujeres estaba disponiendo en ese momento ante mí. Cuando terminé de cenar, mi anfitrión volvió a ofrecerme el kinni-kinnik, que fumamos de nuevo apaciblemente. El humo blanco y aromático del tabaco indio se deshacía en volutas y pequeñas nubecillas que flotaban con lentitud ante nosotros, deslizándose hacia la estufa y subiendo en espirales hasta el techo de troncos de la cabaña.

Un bebé dormido se agitó y lloriqueó un poco. El padre tendió el brazo y, medio dormido también, meció con suavidad la cuna suspendida del niño. Afuera se oyó el aullido tranquilo de un perro. El sueño comenzó a ganarme. En cuanto se dio cuenta, mi anfitrión me invitó a acostarme y me dio una de sus dos mantas para que la añadiera a las mías, no muy gruesas, pues había preferido viajar ligero.

Las reglas de hospitalidad del Gran Norte exigen que el anfitrión comparta sus mantas con el visitante o le ceda su catre, para que ambos puedan dormir por separado con cierta comodidad. Pero ese día yo tuve que compartir mi cama con los cadáveres helados de tres coyotes que yacían sobre el suelo cerca de donde yo me tendí. En realidad, llegué a agradecer la presencia de esos extraños compañeros de lecho; cuando el frío del alba se hizo sentir en la cabaña, fue incluso placentero pegar mi espalda contra sus cuerpos para calentarme al contacto de su pelaje espeso. El viejo se levantó en cuanto amaneció y reavivó el fuego. Muy poco después, las mujeres comenzaron a preparar el bannock y a hervir la carne. Durante el desayuno, cada familia se reunió en el suelo en torno a su comida, sentados o acuclillados. El viejo me fue sirviendo carne a medida que me la comía y se aseguró de que no me faltara té caliente, un té tan cargado que, si le hubiera echado clavos, habrían flotado. Me emocionó la solicitud de la que fui objeto durante los cuatro días que pasé en su compañía. Los modales de aquel anciano eran dignos de un noble. Utilizaba con tanto arte sus escasos recursos que cada comida se convertía en un pequeño acontecimiento; por el solo hecho de haber sido preparados con sus manos, la carne hervida y el bannock parecían más sabrosos, el té, más estimulante y el tabaco artesanal, más aromático. Bastaba una palabra suya para que mis deseos fueran atendidos con esa anticipación discreta que hace sentirse bien a cualquiera en cualquier circunstancia. No tuve que levantar un solo dedo en los cuatro días que estuve allí. Ni siquiera lo intenté, porque la hipocresía cortés de la civilización no tiene cabida cuando imperan las rudas leyes de hospitalidad del bosque boreal.

Aquella mañana, tras haber aceptado la invitación del viejo de utilizar su cabaña como «cuartel general», me preparé para mi jornada de caza y pasé todo el día fuera.

Cuando regresé, al anochecer, el viejo y yo charlamos a ratos de los asuntos que suelen interesar a los moradores del bosque, como el trazado de la región, el precio de las pieles, las prohibiciones… sin abordar lo que más me interesaba, su historia. Por grande que fuera mi curiosidad, el respeto que me inspiraban la actitud apacible y la dignidad patriarcal de aquel hombre me impedían cambiar de conversación. La tercera noche tuve por fin una oportunidad de hablar de lo que yo quería. Tras haber fumado cuatro pipas juntos sin pronunciar una palabra, mi anfitrión sacó una vieja revista de debajo de su catre y me preguntó si podía explicarle el significado de las ilustraciones. Había, casualmente, un artículo donde se exponía una concepción bastante fantasiosa de diferentes costumbres indias, entre ellas, la Danza del Sol. Yo me abstuve prudentemente de todo comentario al respecto hasta que el viejo consideró satisfecho su interés por los demás temas. Entonces, con fingida ignorancia, le pregunté si la Danza del Sol estaba bien representada.

–Claro que no –respondió mi anfitrión, con énfasis–. Ninguna tribu construye así las jaulas. ¿Y dónde están los guerreros de la sed?

Parecía verdaderamente molesto por aquella representación ridícula de una ceremonia ancestral y respetable. Le pregunté qué era lo que no correspondía a la realidad.

–¿Has visto alguna vez la Danza del Sol? –me preguntó.

Aunque había asistido a ciertos rituales edulcorados y desnaturalizados que se toleran todavía en recuerdo de esa ceremonia sangrienta, le respondí que no y cerré la boca.

–Así no era la ceremonia –dijo, señalando la ilustración–. Había muchas más cosas. Las jaulas se hacían así –prosiguió, mientras hacía una en miniatura con agujas de pino y pequeñas ramas– en un lugar donde no hubiera una sola sombra. Se construían muchas, como diez o doce, una por cada hombre que quería pasar la prueba. Cada uno entraba en una y bailaba y cantaba desnudo a pleno sol, sin comer ni beber, hasta que lloviera. No paraban ni siquiera para dormir. No se les podía dar ni echar agua hasta que hicieran venir la lluvia. Algunos guerreros los vigilaban, para que no hicieran trampas. El que no lo soportaba y abandonaba, perdía el honor y la condición de guerrero. Lo mandaban de nuevo con las mujeres. Así era la ceremonia de los pies negros. Ellos la llamaban la Danza de la Sed. Yo quise saber qué pasaba si no llovía. Me dijo que la danza debía continuar hasta que lloviera. En realidad, los chamanes elegían el día de la ceremonia y eran bastante buenos prediciendo el tiempo. Sin embargo, a veces calculaban mal y algunos guerreros morían durante la prueba. Le comenté entonces mi extrañeza por esa tortura voluntaria a la que los pieles rojas de aquellos tiempos se sometían.

–Entonces los hombres estaban hechos de otra pasta –dijo–. Había que ser muy duro para participar en esos rituales. Algunos, por ejemplo, cortaban un álamo, lo plantaban en medio del campamento, le quitaban todas las ramas menos una, a unos veinte pies del suelo, y se ataban a él con correas de cuero sin curtir que se habían cosido a la piel del pecho, y bailaban así. Las correas estaban húmedas y se iban retorciendo a medida que se secaban, y los hombres, al final, bailaban sobre la punta de los pies, hasta que la piel se les despegaba.

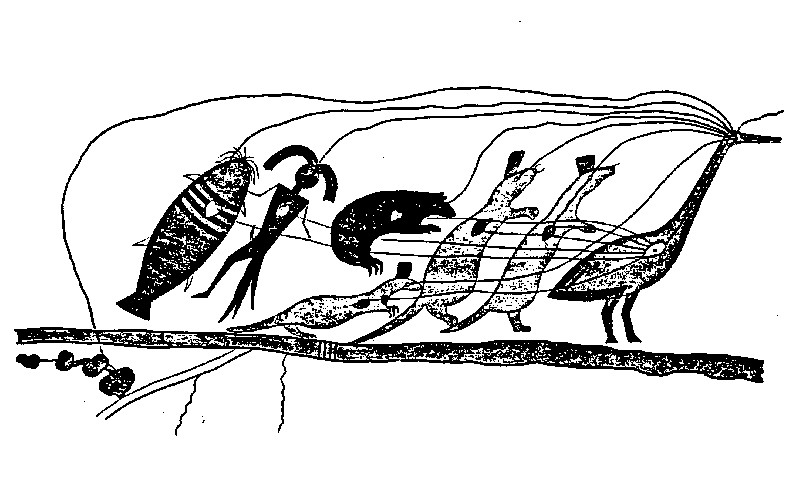

Otros, según siguió contando el viejo, se ataban a la piel de la espalda cuerdas de las que colgaban objetos pesados, como el cráneo de un caballo o de un cachorro de bisonte, o un perro muerto, y los arrastraban por el suelo al bailar. Los más fieros se ataban incluso a perros vivos, a los que los asistentes al ritual apaleaban hasta que se volvían frenéticos y comenzaban a pegar saltos en todas direcciones, sacudiendo la correa que los sujetaba hasta arrancarla, dejando la espalda del guerrero en carne viva. Los tambores y los cantos rituales resonaban sin cesar durante estas ceremonias y otros guerreros galopaban alrededor, con gritos de aliento que hacían todavía más insufrible la tortura de los que bailaban a la merced de los perros locos.

–Era estremecedor –dijo el anciano–. Solo un verdadero guerrero podía soportarlo. Ahora esos rituales están prohibidos –continuó, con aire melancólico–. Al fin y al cabo, siempre terminaban mal, así que, en realidad, me alegro de que ya no se practiquen.

Le pregunté entonces si alguna vez deseaba que volvieran los viejos tiempos.

–No –me dijo enérgicamente–. No me gustaría. Las praderas estaban infestadas de guerreros y había que moverse siempre en grandes grupos. Nadie se sentía seguro, salvo los que contaban con el favor de los más fieros. Y entonces me relató crueldades inimaginables, cometidas tanto por indios como por blancos.

Unas pocas anécdotas sobrecogedoras y un par de gestos certeros le bastaron para disipar ante mis ojos esa dulce neblina a través de la cual miramos el pasado, para arrancar el aura romántica que rodea al Lejano Oeste, exponiendo ante mí toda su cruda y aterradora brutalidad. A la luz trémula de un candil de sebo, las sombras se movían extrañamente mientras el viejo hablaba, vacilaban y brincaban de forma grotesca, creando decorados fugaces y turbadores para esos relatos siniestros. La cabaña, apenas iluminada, se pobló de fantasmas huidizos, emboscados entre las espirales de humo, curvados ante un horror innombrable, demonios desnudos ocultos en la oscuridad de los rincones, danzando la bacanal horrible de la muerte.

Una niña nos trajo té. Estaba tan impresionado que no pude evitar imaginarme sus trenzas moviéndose a cada lado de su cuero cabelludo ensangrentado, como si estuviera tendido sobre un tronco de madera para secarse, al igual que yo solía dejar antaño la piel de los castores que cazaba.

En el pasado yo había escuchado, con el entusiasmo propio de la juventud, proezas contadas por viejos asesinos ya canosos, nostálgicos de épocas pasadas, y había tenido la impresión de que los días del Lejano Oeste quizás no habían sido tan gloriosos como algunos pretenden describirlos.

Mi viejo anfitrión me contó muchas cosas que probablemente rara vez salían de sus labios. Y no fue por ninguna estratagema mía; ningún «ábrete sésamo» pronunciado por mí dejó libre la esclusa de su memoria. Quizás sintió que mi interés era genuino o, simplemente, necesitaba contarlo.

No se servía de ninguno de los artificios típicos de los narradores de historias; se limitaba a describir los hechos, sin adornos, con profusión de detalles y con pequeños comentarios personales acerca de los protagonistas que los hacían muy reales. De hecho, aunque el viejo no sabía leer más que la escritura fonética india, su relato concordaba con todo lo que yo había podido leer o escuchar. Dejaba entrever también una gran sagacidad, y una fineza para penetrar el alma humana que no puede ser fruto de la educación, sino de la experiencia y de la observación. Y, al mismo tiempo, parecía no tener la menor idea de la significación histórica de los acontecimientos de los que había sido testigo, como si fueran eventos banales de un pasado sin importancia. En algún momento pensé en distraerle con el relato de alguno de mis viajes, pero decidí abstenerme y guardarme para mí solo mis insignificantes historias.

Uno de aquellos días en su compañía amaneció con el templado viento del Chinook, y el viejo aprovechó para sentarse bajo un pino soberbio que se alzaba cerca de la cabaña, los ojos fijos en las montañas lejanas, más allá de la vasta extensión del lago, en una actitud de serena contemplación.

–Este es mi árbol –me dijo–. Los jóvenes querían cortarlo, porque se está haciendo viejo, pero se lo he impedido.

Finalmente, gracias a la información que me habían dado los dos hombres más jóvenes sobre la configuración de su terreno de caza y sobre los movimientos del venado, conseguí cazar un caribú y un gamo rojo. Esas dos piezas bastaban para cubrir mis necesidades para todo el invierno, por lo que pensé en volver a casa. Sin embargo, mi anfitrión insistió tanto que decidí quedarme otra noche. Y no lamenté en absoluto haberlo hecho, pues sentado a su lado, en silencio, pude escuchar todo lo que brotó de los labios de aquel hombre cabal, que no tardarían en cerrarse para siempre.

Todo huésped a quien se honre con una acogida como la que yo había recibido sabe que debe a su vez darse a conocer y entretener a sus anfitriones contando historias. Así que, aquella última noche, narré algunos cuentos populares de los apaches y los ojibwa. Eran historias absurdas que jamás habían ocurrido, mitos y fábulas mediante las que un pueblo imaginativo y supersticioso trata de explicar los fenómenos de su entorno, y que yo había creído solo a medias, cuando era más joven y menos escéptico. Sin embargo, mientras hablaba, mis anfitriones me escuchaban con aire grave y educado, prestándome una intensa atención, sin interrupción alguna, ni con palabras, ni con gestos, ni con la más mínima insinuación sobre si el relato era demasiado conocido o poco creíble.

Como la ocasión se prestaba, otros miembros del grupo contribuyeron también a animar la velada contando leyendas de los crees, los saulteaux y los pies negros, mitos de hombres sabios y de monstruos, de demonios y de profetas, alegorías susurradas por los bosques y por las onduladas praderas, crónicas de los tiempos originarios… y después se sirvió el té y se encendieron las pipas.

La vida relativamente fácil que llevo desde hace algunos años me ha desacostumbrado un poco a la dieta habitual de los tramperos. Ahora me resultaría difícil subsistir con solo carne hervida, bannock y té, mañana, tarde y noche. Sin embargo, mi viejo anfitrión engullía grandes cantidades de carne sin aderezo alguno y desdeñaba los ingredientes algo más refinados que se permitían los más jóvenes moradores de la cabaña. Sospeché que se sentiría una carga para ellos, tan diferentes de él que parecía que él fuera, y de hecho era, de una raza distinta, única y singular. Me habría avergonzado concederme lo que él se denegaba, así que durante aquellos días en su compañía me alimenté exclusivamente de los insípidos filetes y costillas de caribú hervido, engañando al estómago y sonriendo como si fueran un manjar, aunque me quedara con hambre. El viejo, quien, por cierto, conservaba todavía toda su dentadura, alardeó de ser capaz de vivir indefinidamente de pura carne y de no pedir más que un buen hueso que roer en los momentos difíciles. Al inicio del decenio de 1870 había vivido con los sioux –o dakotas, como se llaman ellos mismos–, y la carne de bisonte era su único alimento, aparte de algunas plantas comestibles y algunos frutos de los bosques que recogían o que adquirían mediante intercambios y que luego secaban para poder consumirlos en invierno. En Minnesota también se conseguía harina de bellota y arroz salvaje. Después se había extendido la costumbre de beber café, sin leche ni azúcar, entre todas las tribus. Los relatos del viejo se entrecortaban con largos silencios meditativos durante los que fumábamos, sentados sobre nuestras pieles de caribú, mientras que las mujeres, con aire apacible y discreto, se ocupaban de las tareas domésticas. Esa última noche de mi estancia entre ellos, una vez acostados los niños en las hamacas suspendidas o en sus cunas de musgo y extendidas en el suelo las mantas, cuando ya no se oía más que el ligero respirar de los que duermen, el viejo se acercó a mí y pasó la noche medio cavilando, medio contando viejos capítulos de su larga existencia, como si los reviviera de nuevo. Eran historias de privación y de hambre, de luchas y de festines, de pistas cuyo final parecía ser siempre la línea del horizonte, de costumbres abolidas u olvidadas desde hacía tiempo. Y las contaba de tal forma que parecía que todo hubiera sucedido la víspera. Fui consciente de que, a la luz del candil vacilante que nos acompañaba, aquel anciano estaba desplegando ante mí la trama de una historia que podría considerarse una epopeya, si yo tuviera suficiente talento como para saber escribirla.

Había abandonado las Grandes Praderas estadounidenses poco después de la expedición de Custer, a fin de pasar al Canadá. Había conocido a Toro Sentado, o más bien a Toro que se Levanta, si se traduce correctamente el nombre indio de ese conocido guerrero mestizo que, según me contó, había nacido cerca del Fuerte Garry (ahora Winnipeg). Mi anfitrión se encontraba en la región de Cypress Hill cuando los victoriosos guerreros indios de la batalla de Little Bighorn cruzaron la frontera por ese punto para pedir asilo, y había podido circular libremente entre ellos, como un viejo amigo. Dado que viajaban en misión de paz, aquellos guerreros no llevaban ninguno de sus espectaculares atuendos de guerra. Solo un par de plumas de águila en el pelo, colocadas de forma oblicua, para que nada en su aspecto recordara de lo que eran capaces en combate y pudiera ser tomado como signo de hostilidad. Muchos, sin embargo, llevaban tomahawks o warhawks, hachas formadas por una piedra ovalada unida a un mango fino. Los viejos llevaban sus pipas y, casi todos, un petate de mantas. Mi anfitrión los encontró muy cordiales y de buen humor. Aunque venían al Canadá a solicitar el derecho de asilo por temor a las atrocidades que los soldados infligían con frecuencia a sus mujeres y a sus niños, no parecían tener miedo de los camisas azules. Su versión de la batalla era muy distinta de la que se cuenta popularmente entre la gente. Cuando le pregunté si había visto algún cuero cabelludo de soldado arrancado, me dijo que no. Los indios no los mostraban porque sentían vergüenza de aquellos cabellos cortos. Había varios guerreros de raza blanca que habían tomado parte en la batalla al lado de los indios. Su conducta no era más reprensible que la de otros tantos indios renegados que en ocasiones habían ayudado a los blancos en contra de su propio pueblo, comentó mi anfitrión. No pude más que estar de acuerdo con él, pues siempre he creído que ciertos indios que han pasado a la historia como nobles amigos del hombre blanco no han sido más que traidores, astutos oportunistas que adivinaron de qué lado les convenía alinearse. En una ocasión, siguió comentando el viejo, los indios persiguieron a la Policía Montada, y uno de los perseguidos cayó, o se tiró del caballo, y fue salvado por una joven india, con la que más tarde acabó casándose.

Luego me habló de la Rebelión del Noroeste. Había estado en el distrito de Prince Albert durante las hostilidades y se había negado a servir como explorador contra su pueblo de adopción. Sin embargo, tampoco había querido levantar las armas contra los de su propia raza, así que no había tomado parte en los hechos, salvo como puro espectador. Más de una vez asistió a cargas con cañones de repetición. Los cartuchos, me dijo, se introducían en el cañón por una especie de embudo, como bloques de piedra en una trituradora, mientras el artillero daba vueltas a una manivela y proyectaba los pedazos contra el enemigo. Según me contó, los indios respetaban a los tramperos blancos, y también a los exploradores y a otros aventureros, pero no tomaban muy en serio a sus enemigos en uniforme, ni de uno ni de otro lado de la frontera. De hecho, cuando estaban bien armados, los guerreros pieles rojas sabían mantener a raya tanto a las tropas de soldados yanquis como a las de la policía montada canadiense. El viejo había conocido a un mestizo que se vanagloriaba de haber matado a treinta y un soldados en la batalla de Batoche –que los propios blancos reconocieron como una soberana derrota– y que afirmaba que solo la caída de la noche protegió a la soldadesca de la aniquilación completa. Inexpertos combatiendo en las Grandes Praderas, ignoraban las estrategias para cubrirse y, perdidos o desorientados, habían cargado varias veces sobre sus propias tropas. La Historia nos enseña, de hecho, otras tantas situaciones similares, tanto en las viejas guerras indias de los bosques del Este como más tarde, en la guerra contra los bóeres y en otros conflictos que tuvieron lugar en terrenos agrestes entre tropas acostumbradas a una disciplina rígida y guerreros habituados a la guerra de guerrillas.

El viejo me enseñó entonces la cicatriz de una herida de flecha en su pierna, como si las flechas no hubieran dejado ya de utilizarse desde hacía tiempo. Era una cicatriz bastante fea, pues se trataba de una flecha de combate con la punta en forma de horquilla que había tenido que ser extraída con un cuchillo en plena batalla. Había ocurrido durante un ataque contra su tribu dirigido por una banda de pawnees. Él era entonces un niño y no combatía todavía. Había pasado todo el tiempo que había durado la rafia jugando con balas hechas a mano debajo de un vagón.

Me contó también que, además de las diferencias externas, en la forma del tocado de plumas, el estilo de los bordados con perlas o la horma de los mocasines, había otras muchas diferencias físicas y mentales, con frecuencia muy profundas, entre las diversas tribus indias.

Los stoneys y los pawnees eran, según él, los guerreros más feroces, valientes y conocedores de todas las artes indias. Los saulteaux, los crees de las llanuras y los ojibwas eran los más pacíficos. Los pies negros, impulsivos y buenos guerreros, eran sin embargo menos dados a la guerra y más juiciosos que las tribus de las praderas centrales. Algunos de los relatos del anciano tenían su gracia, aunque su idea de lo que podía ser una historia divertida podía resultar bastante particular. Contó una anécdota sobre su primer viaje que puede dar una idea de ese macabro sentido del humor. Era una noche de tormenta, me dijo, y se encontraba con un guerrero indio muy experimentado lejos de cualquier refugio o abrigo natural. Se alegraron mucho cuando encontraron una cabaña que parecía desierta, aunque había indicios de que había estado habitada no hacía mucho. De hecho, lo estaba. Al entrar, uno de ellos tropezó con algo que resultó ser un cadáver. Tras él, descubrieron otro, y luego tres más. Uno de los muertos había tenido incluso la torpeza de dejarse asesinar en la cama. Llovía mucho, así que lo mejor que podían hacer era sacar los cadáveres fuera e instalarse en el interior de aquella cabaña como pudieran.

–Qué suerte hemos tenido –exclamó entonces el guerrero con tono alegre, mientras el joven comenzaba a desplazar los cadáveres–. Pero espera, esto hay que hacerlo como se debe.

Y sin dejar de celebrar su buena fortuna, procedió a cortar el cuero cabelludo de los cinco fiambres antes de arrastrarlos hasta el exterior. Una diversión de lo más higiénica. Imagino que la situación debía resultar hilarante para un joven que se encontraba completamente a solas con un extraño capaz de tales maneras.

Personalmente, preferí la historia de Star Blanket. Contó el viejo que algunos de sus amigos de raza blanca ofrecieron a aquel célebre jefe cree un viaje hacia las tierras civilizadas del Este, por placer, para instruirlo, o por alguna otra razón de su incumbencia, y lo alojaron en uno de los grandes hoteles de la ciudad, prodigándole durante su estancia toda suerte de agasajos. Entre otras cosas, lo habían vestido a la europea de los pies a la cabeza para la ocasión. En su páramo natal, el viejo no solía llevar más que un taparrabos, unos mocasines y su indispensable pluma de águila en el pelo. Así que una mañana bajó al salón del desayuno del hotel en paños menores, pensando que estaba perfectamente bien vestido.

A pesar de las apariencias, la naturaleza humana no parece haber cambiado mucho desde sus inicios. Los indios de nuestros viejos tiempos acababan prácticamente de salir de la Edad de Piedra y, sin embargo, ya había entre ellos usureros y estafadores bastante hábiles, aunque de pequeña envergadura, si los comparamos con los de nuestros días. En realidad, no tenían materia para grandes hazañas. Aparte de las pocas armas de cobre que fabricaban dos o tres tribus, los pieles rojas no poseían más que una pequeña cantidad de oro, al que, por otra parte, no concedían más que un valor ornamental.

Nos equivocamos cuando consideramos un mal de nuestros días esas conspiraciones que se traman entre traficantes de armas de diversas nacionalidades para provocar guerras y después vender sus armas y municiones a uno y otro bando, sin importar siquiera si se trata de enemigos de su propia patria. Se sabe que durante los combates entre indios y blancos, los mejores cuchillos se fabricaban en Sheffield y en Connecticut, y los indios los compraban a hombres blancos que sabían que iban a servir para cortar cueros cabelludos blancos. Mi anfitrión me contó la historia de un fabricante de flechas excepcional que recibía pedidos de todas partes. Aun así, no satisfecho con los beneficios legítimos que ello le proporcionaba, decidió ampliar su negocio sembrando la discordia entre su propia tribu y las tribus vecinas cada vez que tenía un rato libre. Cuando estalló la guerra, vendió flechas a ambos bandos con un gran sentido de la equidad, disfrutando plenamente del espectáculo guerrero y, de paso, embolsándose los beneficios. Un pasatiempo que, como todos sabemos, no solo practican los fabricantes de flechas.

También encontré cierto humor negro en la historia que el viejo me contó acerca de un colono de aquellos viejos tiempos que se despertó una mañana con un sonido procedente del exterior de su casa. Se asomó a la ventana y vio a un grupo de indios removiendo algo dentro de una marmita de cobre que el hombre apreciaba particularmente.

–¿Qué andáis cociendo en mi marmita? –gritó desde la ventana.

–Pintura –contestó uno de los indios.

–¿Y para qué?

–Pintura de guerra –respondió el indio, mirándolo fijamente a los ojos.

–¡Ah! –dijo el colono, sorprendido. Y, tras reflexionar unos segundos, añadió– De acuerdo, continuad, por favor, no hay problema.

–Más te vale que no haya problema –le respondió el indio.

Las experiencias de los viejos tramperos parecen haber sido más tranquilas del lado canadiense de la frontera, donde no había tentativas organizadas para desposeer a los indios de sus tierras, quizás porque eran menos numerosos, o porque, dada la mayor rudeza del clima, se pasaban buena parte del verano preparándose para el invierno y la mayor parte del invierno tratando de no morirse de frío, por lo que dedicaban poco tiempo a las hostilidades y a las guerras. Sin embargo, la enemistad ancestral entre los crees y los pies negros atravesó también la frontera y dio lugar a incursiones y ataques de una y otra parte, en ocasiones de cierta envergadura. Los pies negros salían victoriosos con una regularidad monótona, lo que provocaba el odio y el temor constante de sus adversarios seculares. Durante un viaje que hizo por la región del Belly River, mi anfitrión tuvo ocasión de pasar una noche con una banda de crees que acababa de sufrir una cruenta batalla a manos de los pies negros. Los crees la habían atribuido a la incompetencia espiritual del chamán. Este había caído pues en desgracia y, aquella misma noche, un hechicero rival había organizado una danza ritual en una gran tienda montada para la ocasión. Vejado, el chamán destronado decidió no participar en la ceremonia y se fue a dormir cerca de donde había dejado a su caballo más preciado, atado a una estaca clavada en el suelo. Como no podía conciliar el sueño, anduvo un rato deambulando por los alrededores, y cuál no sería su consternación cuando, al volver, vio a un pie negro completamente desconocido desatando al animal. Sin saberse observado, el ladrón tomó la rienda del caballo y se alejó tranquilamente con él. El propietario, a pesar de su natural temor ante un miembro de la invencible nación de los pies negros, y movido por una justa indignación, agarró la estaca donde había estado atado el caballo, reptó sigilosamente hasta su enemigo y le asestó un mamporro por la espalda, dejándolo sin conocimiento. Luego lo remató a golpes de estaca con una minuciosidad de lo más escrupulosa, y a continuación le cortó el cuero cabelludo. El chamán apenas podía creer en su buena fortuna. Acababan de tratarlo de charlatán y ahora iba a volver al campamento como un gran guerrero, con un cuero cabelludo pie negro en la mano. Una proeza, sin lugar a dudas, haber matado a un enemigo con una simple estaca de madera. Eso le daría derecho al menos a dos plumas de águila que podría llevar bien erguidas sobre su cabeza. Ciertamente, la hazaña le devolvería toda la confianza de su tribu. Así que ató el cadáver por el cuello a la cola de su caballo, lo llevó hasta el campamento y, montando el animal, hizo una entrada triunfal en la tienda en la que se desarrollaba la ceremonia. La danza se interrumpió y todos lo escucharon. Cuando hubo narrado el acontecimiento con pelos y señales, la tribu entera se volvió hacia el cadáver con frenesí encarnizado y sangriento. Tenían a su merced a un guerrero de la raza más odiada en el que volcar todas sus ansias de venganza. Poco importaba que estuviera muerto. Pronto brilló el resplandor de una hoguera bajo las estrellas y el heroico chamán, montado en su caballo, la rodeó una y otra vez al galope, cantando sus himnos y recitando sus conjuros, mientras todos los demás hombres de la tribu –salvo los que tenían que tocar los tambores– asestaban golpes al cadáver con bastones y hachas y cuchillos. Las mujeres injuriaban al muerto, recordándole a gritos todas las ignominias que habían sufrido por su culpa. «¡Por fin te tenemos!», decían, «¡Todo nuestro odio es poco!», le gritaban, mientras levantaban también hachas, cuchillos y palos. El cuerpo del pie negro quedó completamente desmembrado y fue objeto de un reparto muy bien orquestado. Cada cual colgó luego su pieza en una pica bien alta, mientras los danzantes seguían vociferando, gesticulando y salmodiando sin parar.

En aquel punto del relato, el viejo confesó haberse alejado discretamente de la escena. Y no había sido el único. Contaba, según me dijo, con no pocos y muy dignos amigos entre los indios que deploraban semejantes prácticas. Algunos de los viejos jefes tribales eran hombres cabales, honorables e inteligentes que solo luchaban, como los líderes de cualquier otra nación hubieran hecho, por la supervivencia de los suyos.

Por lo demás, la vida familiar en la mayoría de las tribus era irreprochable, aunque en ocasiones se practicaba la poligamia. También había en cada tribu algunas mujeres que resolvían un problema para el que los «civilizados» tampoco han encontrado todavía mejor solución. Sin embargo, en general las parejas se respetaban mutuamente y cuidaban de sus hijos con devoción. Los pieles rojas eran un pueblo de costumbres sanas y limpias. Al menos hasta que empezaron a hacinarlos en reservas como animales.

En realidad, muchos aventureros sin escrúpulos entre los tramperos y los exploradores eran más salvajes que los «salvajes» y perpetraron en apacibles campamentos y aldeas indios depredaciones que fueron causa fecunda de represalias y de problemas, precipitando con frecuencia la guerra. Sin embargo, incluso en aquella época era posible evitar las luchas y vivir una vida digna de ser vivida. De hecho, cientos de hombres atravesaron toda aquella época sin haber disparado jamás un solo tiro o una sola flecha contra alma humana.

Pocas de las costumbres de mi viejo anfitrión dejaban entrever la marca de aquellos tiempos violentos. Para él, habían quedado atrás y, por lo que me pareció, a menos que alguien se los recordara, los había relegado al olvido. Pero sí noté algo que podría ser reminiscencia de alguna costumbre del pasado: al igual que había hecho conmigo al llegar, no dejaba a nadie entrar con un arma en su campamento, a menos que se tratara de un familiar muy cercano. No pude más que tratar de imaginar qué pensaría de nuestra época, qué pasaría por su mente cuando veía un aeroplano o escuchaba una radio, si es que esas cosas le sucedían, y qué opinión tenía de los grupos de turistas ruidosos y despreocupados que invaden hoy estas tierras de Pelican Lake, que han sido su santuario durante casi cuarenta años. Pero sobre todo me gustaría saber qué pensó de alguien como yo, descendiente de una raza guerrera instalado en una vida confortable que, a su juicio, no había hecho nada para merecer, mientras que él, único superviviente de aquella heroica banda de pioneros de una estirpe que el mundo no volverá a ver jamás, se contentaba con un poco de carne hervida, harina y té, unas cuantas hierbas secas y una manta.

Nunca sabré estas cosas, ni tantas otras. Ese viejo guerrero, sabio y cortés, sabía guardar sus secretos. Aún puedo imaginarlo fumando su pipa con la cabeza ligeramente inclinada bajo el pino que se hacía viejo, como él, soñando quién sabe qué de aquellos lejanos y oscuros días, y esperando con paciencia a que le llegara esa hora que ya no tardaría, al límite de la última frontera.