Assunta Gleria

Título original:

Lucia e la coda

© del texto y de las ilustraciones

Assunta Gleria, 2018

© de la traducción:

Lola Montero Cué, 2020

© de esta edición digital:

LíbereLetras, 2020

bajo licencia CC-BY-NC-SA

Diseño Web:

Eduardo Gayo López

Lucía trató de recordar lo que había hecho con su día. Le pareció que había pasado una semana desde que se había levantado de la cama. Había estado de trámites por el casco antiguo de la ciudad, después de atravesar plazas anchas y alborotadas, atrapada en la luz clara y plena de aquella mañana de primavera.

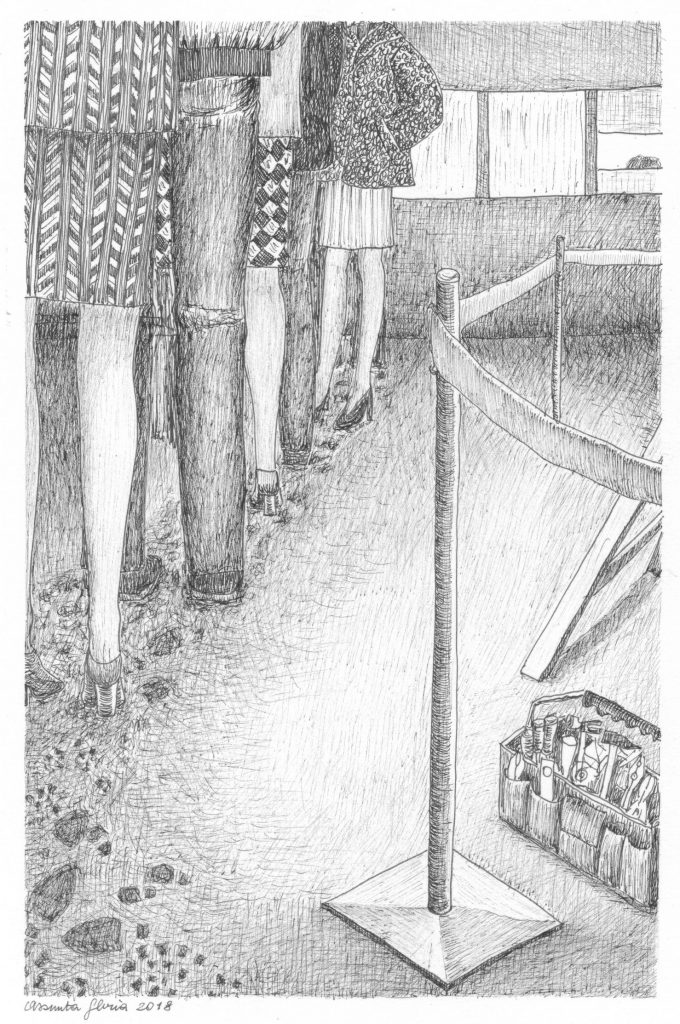

En el vestíbulo de la oficina de registro, mientras esperaba su turno en la cola, había observado a la gente que tenía delante durante mucho tiempo. También a algunos obreros, que se afanaban en una reorganización de los espacios interiores. Estaban taladrando el techo para renovar el antiguo tabique de yeso; un polvo blanco caía e iba cubriendo las huellas de los que transitaban aquella sala: grandes botas de invierno, zapatos infantiles, tacones finísimos que habían marcado el suelo y se habían alejado del lugar en diferentes momentos.

Presionada por los de atrás, Lucía había ido acercándose a la melena gris que tenía delante hasta rozarla con la nariz. Podía distinguir cada uno de aquellos cabellos, identificar la raíz seguir su ondulación irregular hasta donde acababan, entremezclados unos con otros en mechones puntiagudos. La melena pertenecía a una anciana que intentaba en vano empujar con el codo a un hombre situado a su derecha. El hombre tenía los rasgos de la gente del sur y la expresión de alguien que ha adquirido confianza tras residir largo tiempo en la ciudad. Su mirada directa, casi insolente, la intimidaba. Lucía observaba y escuchaba en silencio las voces ajenas alrededor suyo, que intercambiaban pareceres sobre cómo cumplimentar el formulario.

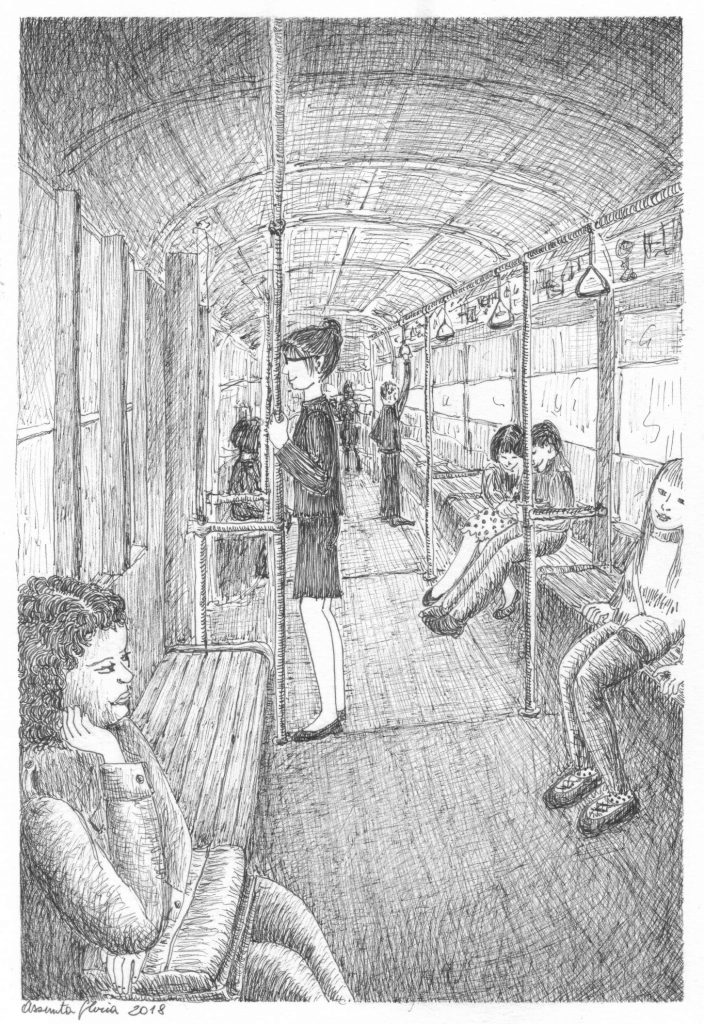

Más tarde, en las calles, en el autobús y en otros momentos de espera, había jugado a identificar a las madres preocupadas, a las chicas enamoradas, a los jóvenes indolentes. Y se había imaginado historias sobre cada uno, relacionando el vestido con la cara, la forma en que movían sus manos o la expresión de sus ojos, contrastando después sus hipótesis con las palabras que oía, o bien esperando que un elemento externo interviniera para desbaratar la trama.

Se preguntaba si había un hilo conductor que uniera las situaciones, los diversos recorridos, las personas que había visto, las historias que había imaginado, o si era solo su razonamiento, o su propio cuerpo, el que hacía la conexión entre hechos aleatorios que no tenían nada que ver entre sí. Incluso el tiempo parecía dilatado. La única señal de su paso había sido el cambio de la luz al moverse el sol.

Decidió intentar un experimento. No se movería de su habitación hasta que lograra percibir el tiempo. Eligió el día como unidad, un día promedio, no dilatado. Luego cerró los postigos de la ventana para que la luz no confundiera su percepción interna.

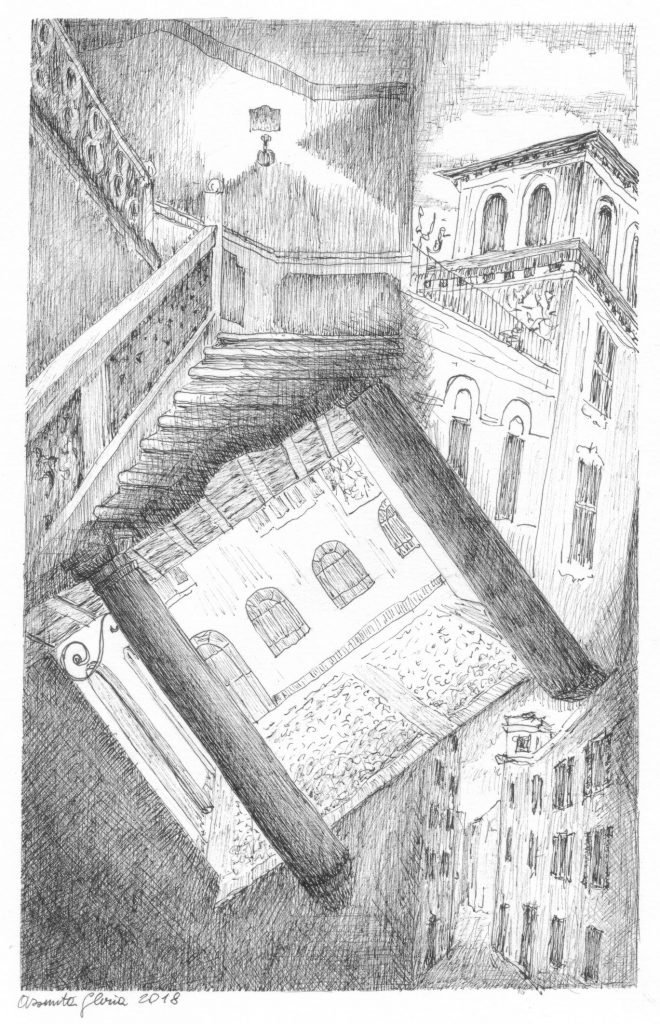

Había muchas cosas que observar en su habitación. Al comienzo fueron los objetos cotidianos los que atrajeron su curiosidad. La historia de la mesa, las mudanzas que el sillón había sufrido antes de llegar a su destino final, las flores secas en el jarrón de cristal. Luego sus ojos se fijaron en las paredes, en la parte cubierta por papel pintado, o en las grietas del yeso, donde la escayola se unía a las paredes. El edificio tenía más de trescientos años. Dora voló entonces al tiempo de su construcción, recorrió los momentos de máximo esplendor y luego su degradación lenta e inexorable. Pasó revista a todos sus moradores, desde los primeros propietarios, ricos nobles en carruajes, hasta los inquilinos actuales de la pensión que ocupaba el primer piso, cuyas habitaciones estaban delimitadas con tabiques que habían compartimentado el ancho suelo de los antiguos salones. Luego se concentró en la relación entre la mansión y las casas vecinas, imaginando los ruidos y olores que se habrían sucedido a lo largo de los siglos. Hasta quedar sumida en un dulce sueño.

Cuando despertó, pensó que, seguramente, habría pasado un día.

En el espejo del baño no reconoció su cara: las arrugas partían a ambos lados de sus ojos hasta las sienes y una maraña de pelo blanco enmarcaba su cara.